★2025年3月22日更新

こんばんわ。

コマドリです。

不動産を購入するときにある重要事項説明書の中に、以下のような高さ制限についての説明欄があります。

| 建築物の高さの制限 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 道路斜線制限 有 無 | 隣地斜線制限 有 無 | 北側斜線制限 有 無 | 日影規制 有 無 | ||||

| 絶対高さ制限 有 無 | |||||||

この高さ制限は、その土地に建てられる建物の高さの上限を制限するもので、中古住宅を購入するだけではあまり気にならない部分になろうかとおもいます。

ただ、この高さ制限は再建築するときなど建物を建てるときには大事になってくる制限になりますので、知っておくといいと思います。

もし知っていれば、どうして高い建物がこのあたりには少ないのだろう?ということも納得がいくと思います。

今回はその高さ制限の中でも、「北側斜線制限」について解説します

この規制は簡単にいうと、建物南側の十分な日照を確保するために、南側隣地の建物の高さや形状に制限を設ける建築基準法の規制です。

それについて条文交えて詳しくご説明しますのでぜひ読んでいってください。

北側斜線制限とは何か?

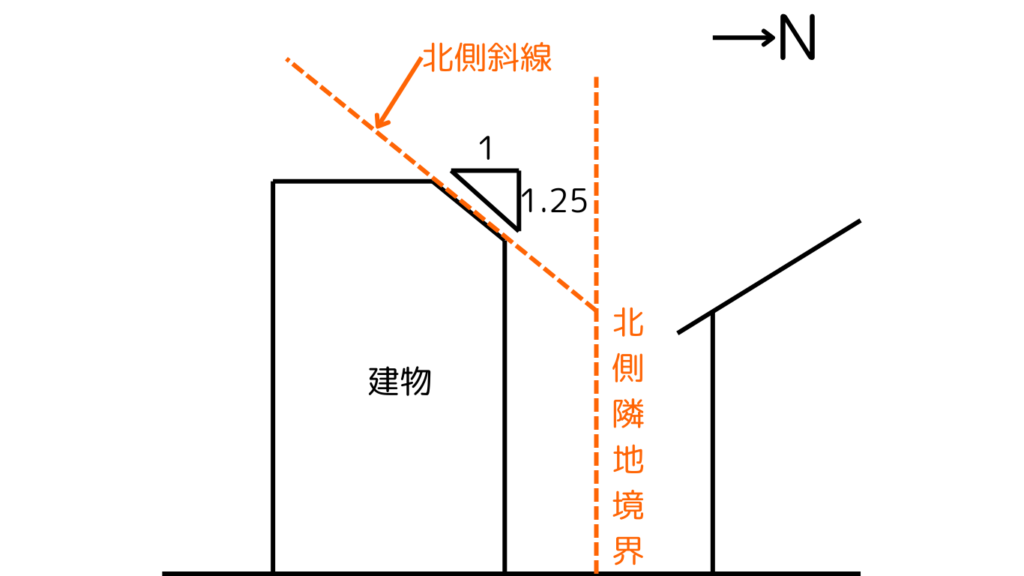

北側斜線制限とは、特に北側の日照権を保護するために設けられており、建築物が隣接する南側の敷地の日照を遮らないように、建築物の北側の壁面が一定の角度で傾斜することを求めるものです。

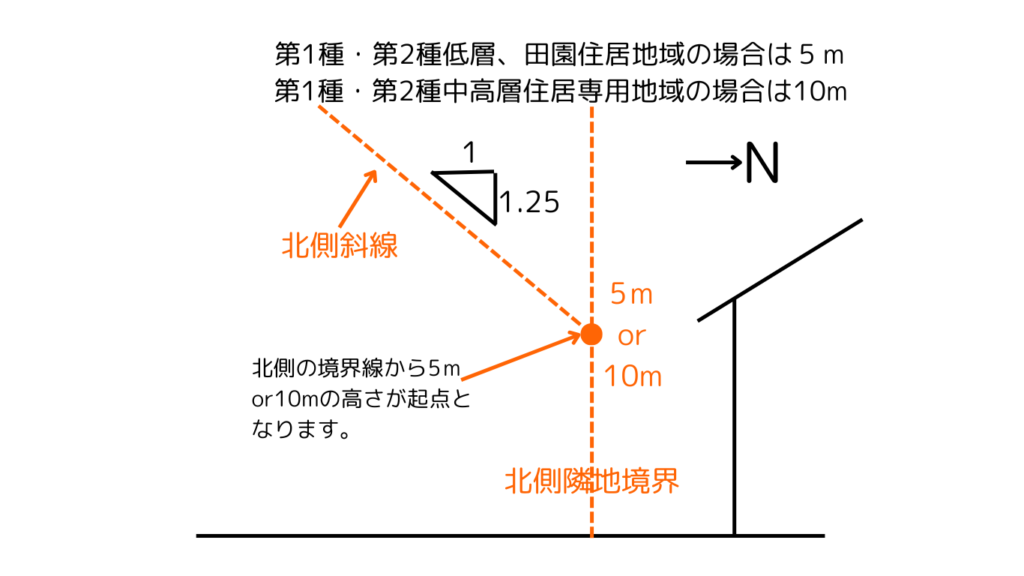

下記画像も参考ください。

南側の建物に配慮した高さ制限がかけられるようになります。

北側斜線制限の目的は?

この制限の主な目的は、住宅地などでの良好な生活環境を確保することです。

日本は地球でいう北半球に位置するため、日の光が南側から当たります。

そのため、ギリギリに高い建物を建ててしまうと、北側隣地の建物の南側の日当りがさえぎられてしまうため、この北側斜線制限という規制が定められています。

北側制限の根拠法令、適用地域、規制内容について

根拠法令

北側斜線制限の根拠法令は、建築基準法第56条第1項3号です。

下記条文を貼り付けますので参考ください。

三 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあっては5メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10メートルを加えたもの

建築基準法第56条第1項3号

適用地域

先ほど紹介した条文の中に、適用される地域や規制内容が記載されていますので、以下に要約して書いていきます。

北側斜線制限の適用用途地域は以下の通りです。

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 田園住居地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

これ以外の用途地域には適用されません。

規制内容

この法律では、建物の北側の壁は、隣の敷地の境界線からどれだけ離れているかによって、どれだけ傾けるかが決まります。

また、北側という表現ですが、この規制の場合は「真北」が計算基準になります。

※磁石の北とは違いますのでご注意ください。

具体的には、以下のような計算式で制限が設けられています。

- 第一種・第二種低層住居専用地域では、北側境界線からの距離に1.25を乗じた数値に5メートルを加えた高さが、斜線が適用される建物部分の最高点になります。

- 第一種・第二種中高層住居専用地域では、同じく北側境界線からの距離に1.25を乗じた数値に10メートルを加えた高さが斜線が適用される建物部分の最高点になります。

例えば、もし北側の境界線から4メートル離れた場所に建物を建てる場合、

低層住居専用地域では、(4メートル×1.25 + 5メートル = 10メートル)が傾斜が適用される最大の高さになります。

中高層住居専用地域では、(4メートル×1.25 + 10メートル = 15メートル)が傾斜が適用される最大の高さになります。

なお、高さの最低点はそれぞれ5mと10mになり、これが傾斜の起点(北側の隣地境界線からの起点)となります。

「真北と磁石の北の違い」についてはコチラをタップ!!

真北と磁北の違いは、指す北の方向が異なることです。

真北は、地球の自転軸が地表と交差する点、つまり地球の北極点を指す方向です。

地図上では、通常、上方向が真北とされています。

建築基準法などで言及される「北」とは、この真北のことを指します。

一方、磁北は、磁石の針が指す北方向を意味し、地球の地磁気によって決まります。

磁北は地球の磁場の影響を受けるため、場所によって真北との間に偏角が存在します。

この偏角は地域によって異なり、時には数度から数十度の差があることもあります。

真北は地理的な北極点を指し、一定です。

磁北は地球の磁場による北極を指し、時間と場所によって変動します。

オリエンテーリングや航海などでコンパスを使用する際は、この偏角を考慮に入れる必要があります。

北側斜線制限の緩和規定

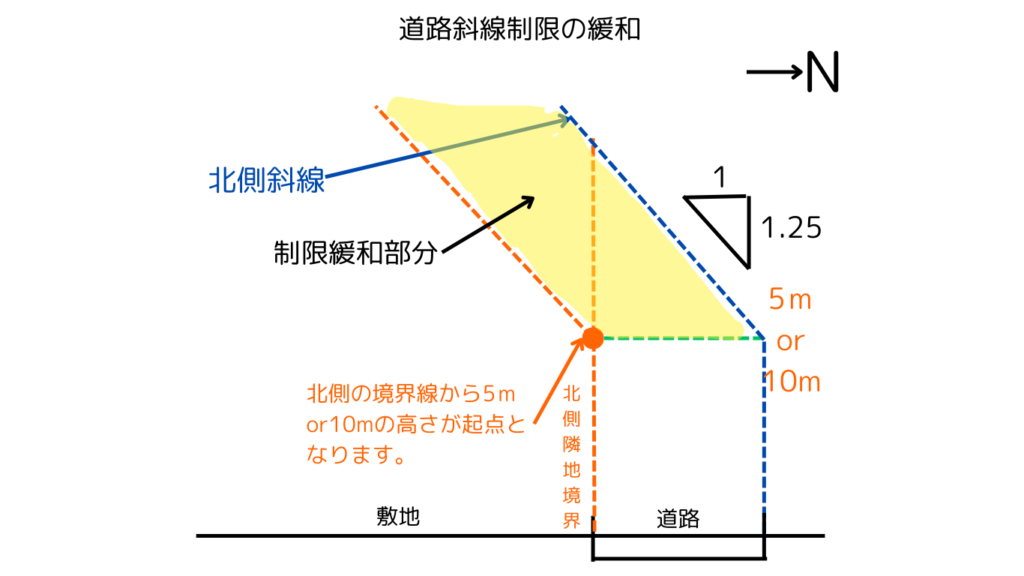

北側に道路がある場合の緩和措置

建物の北側に道路がある場合、その道路の反対側の境界線を基準にして建物の高さを決めることができますが、道路斜線制限があるため、より厳しい制限が適用されることに注意が必要です。

また、幅員8m以上の道路があると、北側斜線制限は大きな影響を与えないことがあります。

下記画像も参考ください。

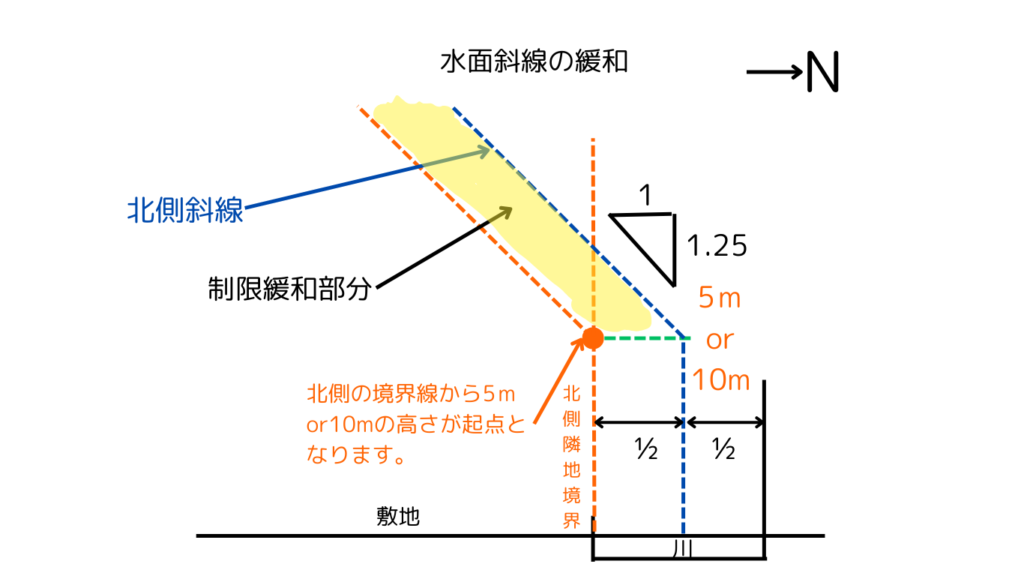

北側に水面(川や池)、公園等がある場合の緩和措置

もし建物の北側に道路があり、その道路の向こう側に池や川、線路などがある場合や、建物の敷地が直接そういった場所に接している場合については、当該前面道路の反対側の境界線か、その水面や線路などの幅の半分だけ外側を境界線として考えます。

一 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

建築基準法施行令第135条の4の1号

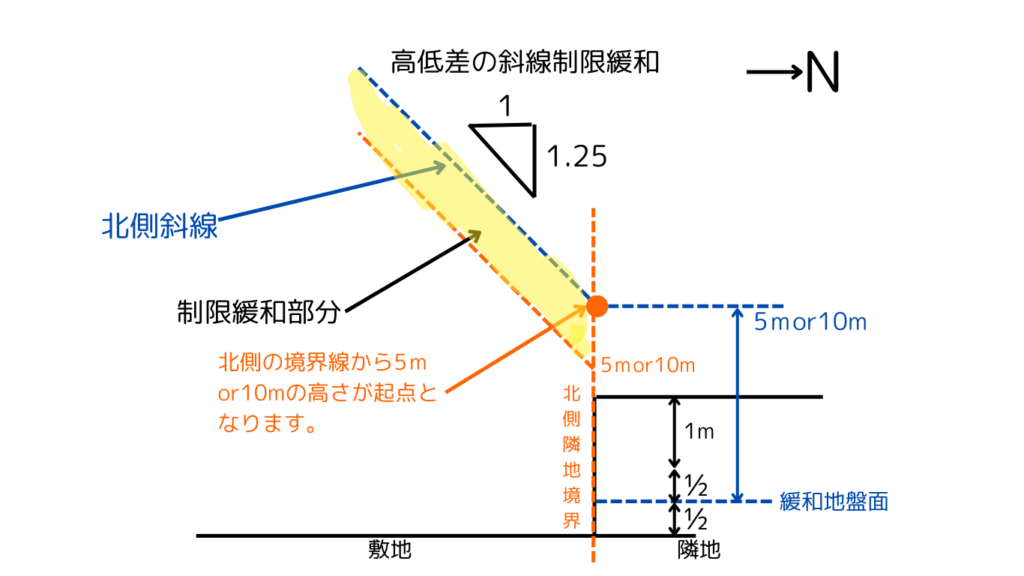

北側隣地との高低差による緩和措置

建物の敷地が北側の隣地よりも1m以上低い場合、その敷地の地盤面は、実際の高低差から1m引いた後の半分の高さにあるとみなして、建物の高さの規制を計算します。

二 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

建築基準法施行令第135条の4の2号

北側斜線制限の調査方法について

一番手っ取り早いのは、インターネット検索です。

「{自治体名} 北側斜線制限」で検索するとヒットしやすいと思います。

それでも探しきれない場合には、自治体の建築指導課に電話確認するとよいです。

まとめ

・北側斜線制限は、隣の家に日がしっかり当たるように、家の北側の壁が適切な角度で傾くルールです。

・この規制は、日本のように日が南から差し込む国で、快適な住宅環境を守るために大切です。

・低層住居専用地域や中高層住居専用地域など、特定の地域で家の高さを制限するために使われます。

・家の北側に道路がある場合、その道路の向こう側の境界線を基準にして、家を高く建てることができる緩和措置もあります。しかし、他のルールもあるため、最終的な建物の高さは、より厳しい制限に従う必要があります。

今回は、5つの高さ制限のうちのひとつ「隣地斜線制限」について解説しました。