※2025年3月19日更新

こんばんわ。

コマドリです。

不動産を購入しようとしたときに、売買契約の前に、不動産の重要事項説明というものがあります。

その重要事項説明の際に、下記2つの内容の説明があります。

| 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か | |

|---|---|

| 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 造成宅地防災区域 □外・□内 |

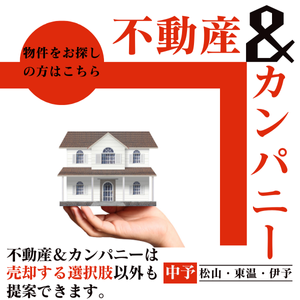

この「造成宅地防災区域」のほかに、「盛土規制法区域」が新しく追加されています。

それは下記画像のチェック欄にチェックが入れば説明がなされることとなります。

近年の法改正で、下記の「宅地造成及び特定盛土等規制法」という項目に名前が変わり、この法律については基本的には都道府県でほぼ全域が規制区域になったため、説明が必要になっています。

しっかり説明をされる部分にはなりますが、実際に初めて聞くと、どういうことなのか理解が難しいかもしれません。

そのため、この記事では、「宅地造成及び特定盛土等規制法」についてまとめて解説してみたいと思います。

この記事を読んでいただき、この規制についての説明を受けた時に頭に入ってきやすくなれば幸いです。

ぜひご覧ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法とは?

通称、盛土規制法と呼ばれます。

令和5年5月26日に施工され、旧宅地造成等規制法が改正された新しい法律になります。

この法律の目的

この法律の目的は、家やビル、太陽光発電等の工作物を建てるための土地作りや土の盛り上げが原因で起こる災害を防ぐことで、みんなの命や家財を守り、みんなが安心して暮らせる社会を作ることです。

改正に至った背景

この法律改正の背景には、令和3年7月、静岡県熱海市伊豆山で、大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害により甚大な被害が発生したことから、盛土を行った個所で、点検が必要な場所が約3.6万か所になることが判明して、土地の用途にかかわらず、危険な盛土を規制することとなったことが背景にあります。

制定された目的は、同法第一条にしっかり明記されています。

第一条 この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

宅地造成及び特定盛土等規制法第1条

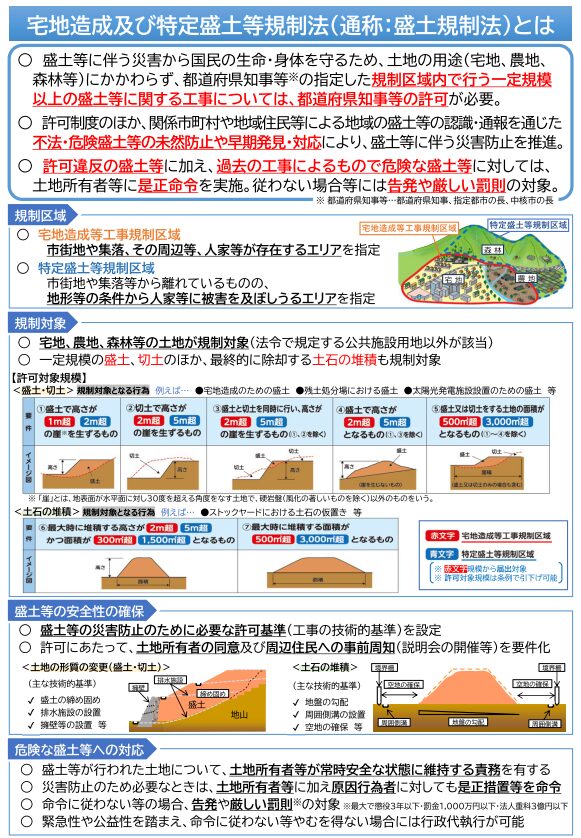

規制内容について

宅地造成及び特定盛土等規制法の主な規制内容はおおむね以下の通りです。

- 宅地造成等工事規制区域の指定: 宅地造成等に関する工事が行われる区域を指定し、その区域内での宅地造成等の工事に関する規制を定めています。

- 特定盛土等規制区域の指定: 特定盛土等に関する工事が行われる区域を指定し、その区域内での特定盛土等の工事に関する規制を定めています。

- 造成宅地防災区域の指定: 造成宅地防災区域を指定し、その区域内での災害防止のための措置を定めています。

- 基本方針の定め: 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針を定め、これに基づいた対策を講じます。

- 基礎調査の実施: 宅地造成等に伴う災害の防止のために必要な基礎調査を行い、その結果を公表します。

- 土地の立入り調査: 基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量や調査を行うことができます。

- 障害物の伐除と土地の試掘: 測量や調査を行うために障害となる植物や工作物を伐除したり、土地に試掘やボーリングを行うことができます。

- 罰則の設定:最も厳しいもので、3年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合3億円以下)の罰則が規定されています。

盛土規制法については、下記画像がわかりやすいのでご参考ください。

国土交通省HPの資料より https://www.mlit.go.jp/toshi/web/index.html

不動産取引における重要事項説明でのポイント

以上の規制内容の中で、不動産取引で説明される重要事項説明のポイントについてお話します。

- 第十二条: 宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成等の工事は、工事開始前に都道府県知事の許可が必要。ただし、災害のおそれがないと認められる工事は除く。

- 第十六条: 許可を受けた宅地造成等の工事計画を変更する場合、都道府県知事の許可が必要。軽微な変更は除く。

- 第二十七条: 特定盛土等規制区域内で行う工事は、工事開始の30日前までに計画を都道府県知事に届け出る必要がある。ただし、災害のおそれがないと認められる工事は除く。

- 第二十八条: 届け出た工事計画を変更する場合、変更後の工事開始の30日前までに都道府県知事に変更後の計画を届け出る必要がある。軽微な変更は除く。

- 第三十条: 特定盛土等規制区域内で行う大規模な災害のおそれがある特定盛土等や土石の堆積に関する工事は、工事開始前に都道府県知事の許可が必要。ただし、災害のおそれがないと認められる工事は除く。

- 第三十五条: 許可を受けた特定盛土等や土石の堆積に関する工事計画を変更する場合、都道府県知事の許可が必要。軽微な変更は除く。

以上は条文を要約したものになりますが、つまり、後述しますが、盛土規制法における規制区域内に売買対象地が含まれていた場合には上記内容の説明を受けることとなります。

基本的には、売買対象地で盛土や宅地造成を行わないのであれば届出も必要がないということになりますので、このような規制区域というものが近年の法改正で定められたのだよという説明でも十分かと思います。

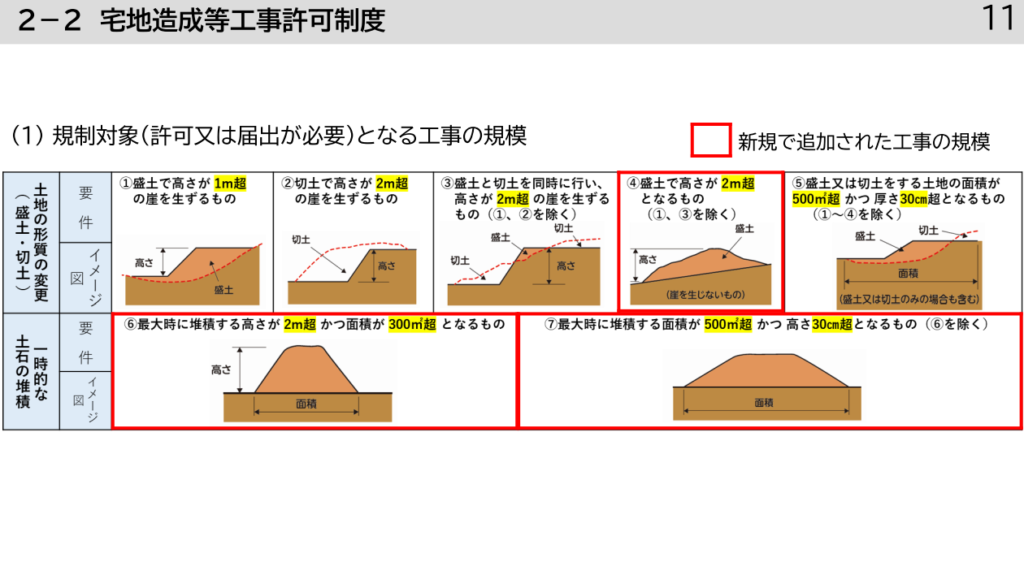

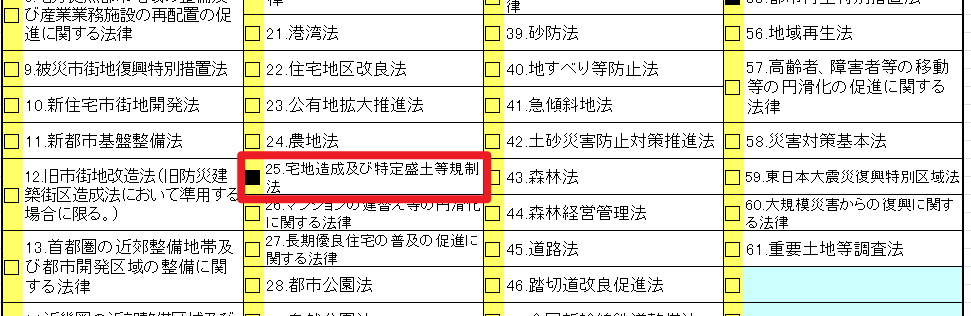

ちなみに、規制対象となる工事の規模を下記画像が参考になりますのでご覧ください。

下記は一例のため、各市区町村で確認をお願い致します。

愛媛県松山市HPより。

規制区域について

造成宅地防災区域の指定区域は少ない

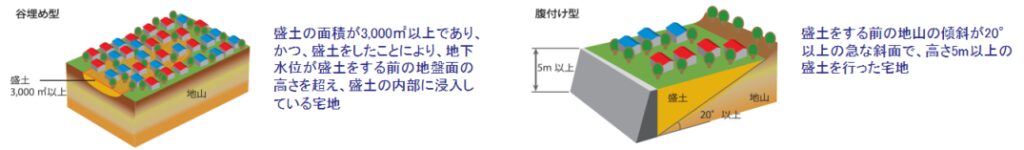

この造成宅地防災区域というのは、

宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地 (附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。) の区域であって、

以下のいずれかに該当するものを、都道府県知事や政令指定市・中核市・特例市の長が、関係市町村長の意見を聴いて指定した区域のことです。

- 下図のいずれかに該当する一団の宅地造成の区域であって、安定計算によって、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの

- 切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの

国土交通省HP 旧宅地造成規制法について より。

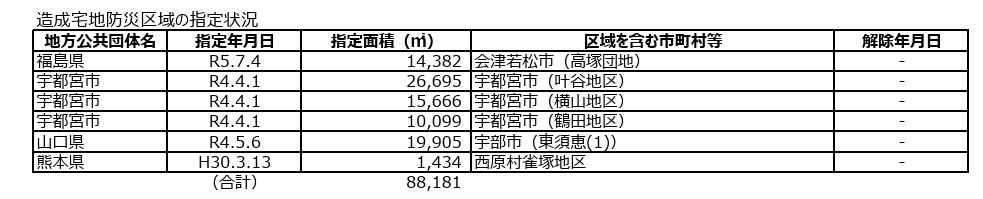

ただ、この造成宅地防災区域というのは、全国的に数ヵ所しか指定が残っておりません。

ですので、下記画像の市町村に該当するところだけ、しっかり確認が必要になります。

国土交通省HPより。令和6年4月1日時点。

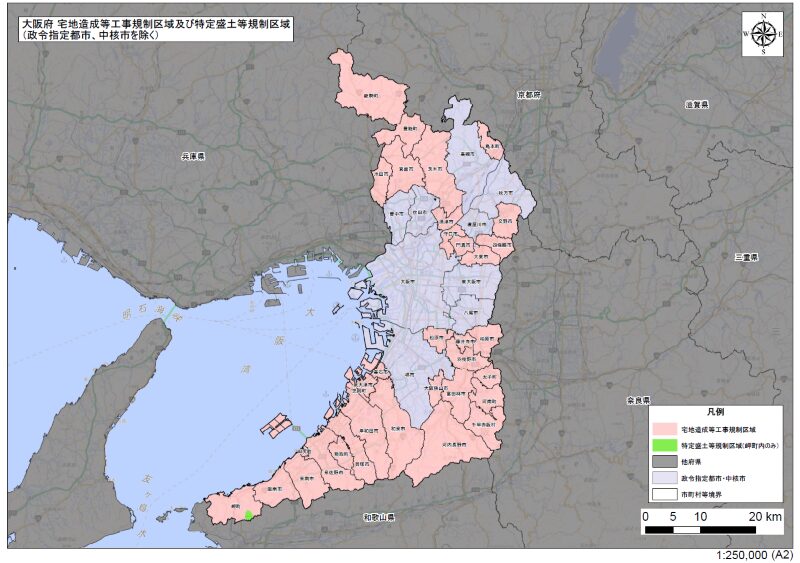

盛土規制区域はほぼ全域にあると思ってください。

宅地造成及び特定盛土等規制法における規制区域は、スキマのない規制を掲げておりますので、ほぼ各都道府県全域に規制がかかっていると思ってください。

盛土規制区域は、2つ区域に分けて指定がされています。

- 宅地造成等工事規制区域: 災害の危険がある市街地や集落で、宅地造成工事を規制するために指定される区域。

- 特定盛土等規制区域: 宅地造成等工事規制区域以外で、災害による危害があると認められる地域で行われる盛土や土石の堆積を規制するために指定される区域。

この規制区域の内にあるのか、外にあるのか、内にあるならばどのような規制がかかるのか、どのようなリスクがあるのか、の説明が必要になります。

どのようなリスクがあるのか、についてを特に気にされる必要があるかなと思います。

下記は各規制区域の指定に関する法令を引用して貼り付けておきます。

第十条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。

宅地造成及び特定盛土等規制法 第10条第1項

第二十六条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者(第五項及び第四十五条第一項において「居住者等」という。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。

宅地造成及び特定盛土等規制法 第26条第1項

宅地造成等及び特定盛土等規制区域内の不動産におけるリスク

基本的に、スキマのない規制区域指定により、周辺が平地であってもほぼ全域が規制区域になっています。

ですので、一概に規制区域にかかっているからといって、すべてが土石流が発生した場合に、影響の受けるエリアであるということではないということをご理解いただいたうえで、

今後、日本全体で、過去に起きた土石流の人為的な事故が起きないような取り組みがなされていこうとしていることを説明することが大事になってくると思います。

また、特定盛土等規制区域になれば、より規制が強くなるため、この特定盛土規制区域にある場合には、周辺の状況を見て、土石流等の災害リスクを考えてみる必要はより出てくると思います。

少し規制区域の掛け方が広範囲なため、不動産としてのリスクを説明するうえでは、現地をよく見て、土砂災害警戒区域なのかどうかも総合的に鑑みて、重要事項説明ではしっかり説明が必要です。

盛土規制区域と、造成宅地防災区域についてどうやって調べるの?大規模盛土造成地マップとの違いは何?

まずは盛土規制区域について。

基本的には、各自治体のHPから、「(各自治体名)盛土規制区域」と検索すれば、盛土規制区域について確認することができます。

下記画像は参考画像ですが、大体都道府県のHPでこのような規制区域図が公開されていると思います。

大阪府HPより 盛土規制区域の大阪府全域図

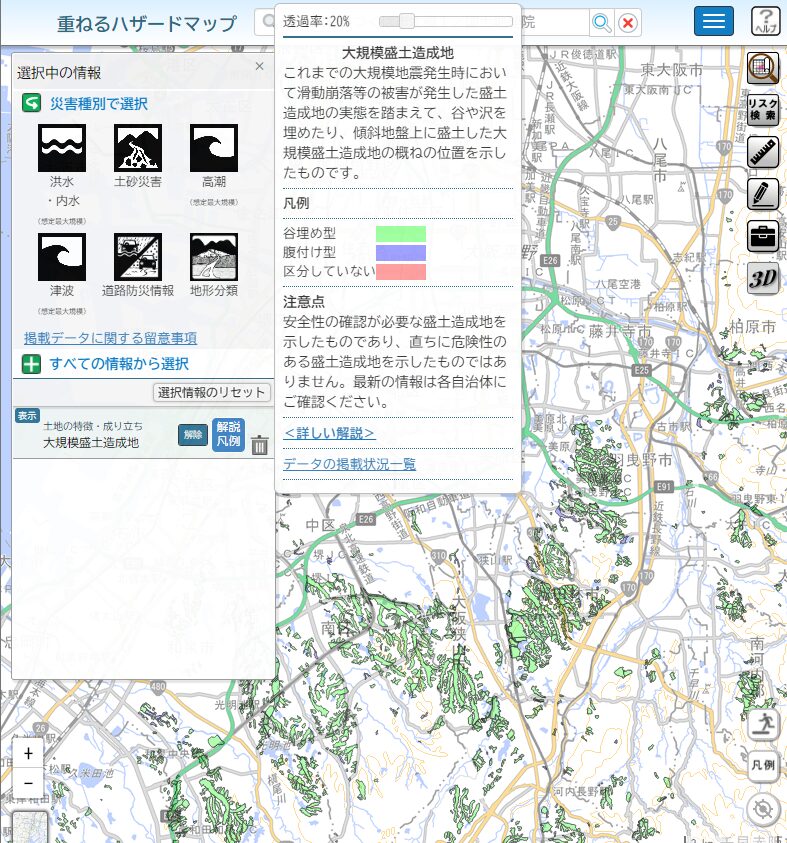

ついでに、国土交通省HPから大規模盛土造成地マップというものも見ることもできます。

これは、過去に大規模な盛土がどこで行われたかを表しているもので、盛土規制区域or造成宅地防災区域とはまた別のものとなります。

以下は、国土交通省のハザードポータルサイト(https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html)

の重ねるハザードマップより引用した画像となります。

以下のように確認ができますので、自分の場所がどうなっているのか気になる方はぜひご参考ください。

ちなみに、これらは大規模盛土造成地マップと呼ばれることが多く、基本的に今まで説明してきた盛土規制法と造成宅地防災区域とはあまり関係がなく、あくまで大規模な盛土が行われた場所がどこにあるか、を記したマップになります。

これは重要事項説明で説明が必要な部分ではないですが、私は参考までに伝えたりすることはあります。

国土交通省 HPより

まとめ

・宅地造成及び特定盛土等規制法は、土地造成による災害を防ぐために改正された法律で、盛土の安全点検を全国的に強化することを目的としています。

・この法律は、工事規制区域の指定、基本方針の策定、基礎調査の実施、立入り調査、障害物の伐除と試掘、そして違反に対する罰則を含む規制を定めています。

・不動産取引においては、規制区域内での工事に関する都道府県知事への届け出や許可、および工事計画の変更に注意が必要です。

・規制区域内の不動産は災害リスクがあるものの、行政の監督下で安全な工事が行われるため、安全対策が強化されるエリアととらえることもできます。

・自治体や国土交通省のウェブサイトで規制区域の情報を確認できます。

以上のとおり、宅地造成等及び特定盛土等規制法についてまとめてみました。

他にも不動産売買における重要事項説明のポイントについて記事を書いていますのでご覧ください。