★2025年3月31日更新★

こんにちわ。

コマドリです。

今回は、土地謄本(土地全部事項証明書)に記載のある「地目」について記事を書きたいと思います。

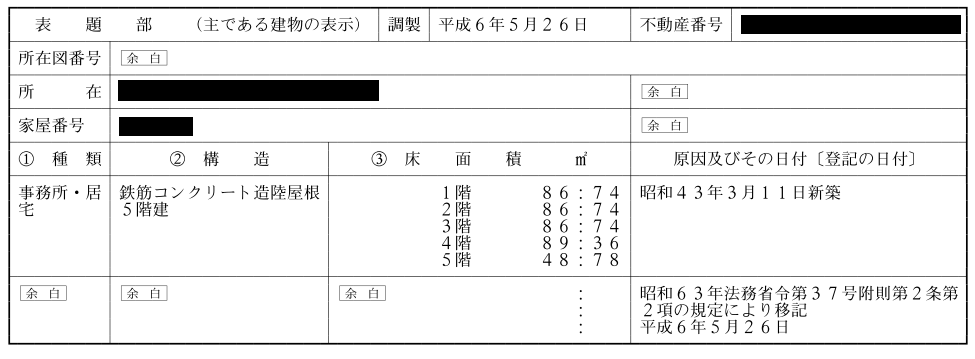

まず、不動産売買における重要事項説明において、どのような建物を購入するか、というところで、以下は一部ですが、建物全部事項証明書(建物謄本)を見せられると思います。

基本的に、購入することになる①に記載のある建物の種類は、ほぼ「居宅」になりますので、そこまで気にする必要もないのですが、

もし、居宅ではない場合、どのような建物種類があるのか、についてまとめたいとおもいます。

ぜひご覧ください。

建物種類とは何か?

建物の種類は、建物をその主な用途によって区分した種類をいいます。

法的根拠

建物の種類は、不動産登記規則第113条及び不動産登記事務取扱手順規則第80条にハッキリと記載されております。

以下条文を引用していますのでご参考ください。

第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

不動産登記規則第113条第1項、第2項

2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

第八十条 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

不動産登記事務取扱手順規則第80条第1項、第2項

2 建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

建物種類の分類

前述の条文記載の建物種類を以下箇条書きでまとめています。

不動産登記における「建物の種類」は、建物の主な用途12種類によって定められ、以下のように分類されます。

- 居宅: 主に居住用途で使用される建物で、一般的な家屋のほか、職員用宿舎や社員用社宅、別荘、間貸し住宅なども含まれます。

- 店舗: 商業活動を行うための建物で、小売店、飲食店、サービス業などの営業施設が含まれます。

- 寄宿舎: 宿泊施設として利用される建物で、学生寮や研修施設などが該当します。

多数の者が、食堂、洗面所、浴室、便所などを共同で利用する形態が寄宿舎です。 - 共同住宅: 複数の家庭が居住する建物で、アパートやマンションなどがこれに該当します。

- 事務所: 業務活動が行われる場所で、オフィスビルや企業の事務所がこれにあたります。

- 旅館: 宿泊を目的とした施設で、日本の伝統的な宿泊施設がこれに該当します。モーテルやユーステスホテル、民宿等もこれにあたります。

- 料理店: 飲食を提供する施設で、レストランやカフェなどが含まれます。

- 工場・作業所: 製造活動が行われる建物で、製品の生産や加工を行う施設です。

工場は比較的規模が大きく、作業所は比較的規模小さいものをいいます。 - 倉庫・物置: 物品の保管に使用される建物で、商品や原材料のストックに利用されます。

倉庫は比較的規模の大きく、物置は比較的規模が小さいものをいいます。 - 車庫・駐車場: 車両の保管に使用される建物で、個人のガレージから大規模な駐車施設まで幅広く該当します。

- 発電所: 電力を生産する施設で、火力、水力、原子力などの発電設備が含まれます。

- 変電所: 電力の変換や分配を行う施設で、電力網の一部として機能します。

これらの基本的な種類に加えて、不動産登記事務取扱手続準則により、以下のような追加の25種類が定められています。

- 校舎: 教育機関の建物で、学校や大学の教室や施設を指します。

- 講堂: 講演や集会に使用される施設で、大規模な会議や講演会、式典などが行われます。

- 研究所: 研究活動が行われる施設。

- 病院: 医療活動が行われる施設。

- 診療所: 小規模な医療施設。

- 集会所: 集まりや会議に使用される施設で、比較的規模の小さい建物をいいます。

- 公会堂: 公的な集会に使用される建物で、コンサートや演劇などが行われるような比較的規模の大きい建物をいいます。

- 停車場: 車両の一時停止に使用される場所で、駐車場や駐車スペースを指します。

- 劇場: 演劇や公演が行われる施設。

- 映画館: 映画の上映が行われる施設。

- 遊技場: ゲームや娯楽が提供される施設で、パチンコ、ボウリング、囲碁、将棋、マージャン、カラオケなどの遊戯に供されるものをいいます。

- 競技場: スポーツ競技が行われる施設。

- 野球場: 野球の試合が行われる施設。

- 競馬場: 競馬が行われる施設。

- 公衆浴場: 公共の入浴施設。

- 火葬場: 火葬が行われる施設。

- 守衛所: 警備員が常駐する施設。

- 茶室: 茶道が行われる施設。

- 温室: 植物の栽培に使用される施設。

- 蚕室: 蚕の飼育に使用される建物。

- 物置: 小規模な物品の保管に使用される建物で、主に家庭用や小規模事業用に利用されます。

- 便所: トイレとして使用される施設。

- 鶏舎: 鶏の飼育に使用される建物。

- 酪農舎・畜舎: 乳製品の生産に使用される建物で、牛乳を生産する建物は酪農舎、牛・豚などの飼育を目的とする建物は畜舎。

- 給油所: 燃料の供給に使用される施設で、ガソリンスタンドなどが該当します。

建物種類について細かく見てみます。

先ほどどんな種類のものがあるかは分かったと思いますので、一部の名目について、少し詳細に説明をしていきます。

居宅

専らの居住の用に供される建物をいいます。

何人の居住の用に供されるかは問わないので、職員用宿舎、社員用社宅、別荘、間貸しも含まれます。

店舗

広く営業上の活動に利用される建物をいいます。

1,商品を陳列して販売する靴店、用品店、薬局、八百屋等

2,飲食物を調理して提供する飲食店、レストラン、食堂、喫茶店、スナック、バー等

3,技術を提供する理容店、美容院、犬猫病院等

4,ターミナルビル、スーパー貸店舗ビル等の集合店舗。貸店舗等用途が常時固定しないものも店舗とする。いわゆる雑居ビルは、主な用途により、「店舗・事務所」のように表示をします。

寄宿舎

学生や社員が、共同生活をするために設けられた宿舎(建物)をいいます。(学生寮、社員寮)

多数の者が、食堂、洗面所、浴室、便所などを共同で利用する形態である。

「共同住宅」との違いは、居住単位の区画内で独立した生活が営めるか否かによる。

寄宿舎は、居住単位の区画内では独立した生活を営めない構造である。

共同住宅

一棟の建物が、数個の居住単位に仕切られた構造で、それぞれ独立して生活できる建物である。(アパートやマンション)

事務所

組合及び会社等の法人、団体又は個人の営む事業のための事務の用に供されるもの。(銀行を除く。)

料理店

料理を提供するが、主に会席、飲食の場として利用される建物をいう。(料亭、割烹など)

倉庫・物置

物品の収納、保管する比較的規模の大きなものを「倉庫」といいます。

日常雑貨等を収納保管する規模の小さいものを「物置」といいます。

車庫・駐車場

自動車、電車等の車両を格納する建物を「車庫」といいます。

これに対して、パーキングビル、タワーパーキング等不特定多数の者に自動車等を駐車させるための建物を「駐車場」といいます。

校舎

学校教育法の適用される建物は、「校舎」とする。

教室のある建物が「校舎」であり、講堂、体育館とは区別する。

また、幼稚園も学校教育法が適用される学校であるから「校舎」であるが、「園舎」としてもよい。

病院・診療所

医師または歯科医師が医業を行う建物をいう。

「20人以上」の患者を入院させるための施設を有するものが「病院」。

「19人以下」が「診療所」。

集会所・公会堂

一定の地域の住民が会合するための会館、公民館、冠婚葬祭式場等集会室を主とした比較的小規模な建物が「集会所」。

一般公衆向けの各種行事の開催などを目的とした比較的大きな建物が「公会堂」。

会館

結婚式場、貸会議室、貸しホール等を有する比較的大規模な建物。

遊技場

パチンコ、ボウリング、囲碁、将棋、麻雀、カラオケ、ダンスホールなどの遊戯に供される建物。

教習所

学習塾、自動車教習所、生花、茶道、絵画、音楽、舞踊、裁縫、手芸教室等教習用の建物は「教習所」となります。

練習場

ゴルフ練習場、テニス練習場、射撃練習場、バッティングセンター及びエアロビクス、スカッシュ等体育的なトレーニング設備のある建物。

酪農者・畜舎

乳牛を飼養し、牛乳を生産するための建物が「酪農者」。

牛、馬、豚などの飼育を目的とする建物が「畜舎」。

工場・作業所(場)

機械・設備などを備え、物品の製造・加工等を行うための建物で、比較的規簿の大きい建物が「工場」。

これに対し、専ら労力作業を主として行う仕事場や家内工業的な製造・加工等を行うための小規模な建物は「作業所(場)」になる。

旅館

旅館、ロッジ、モーテル、ユースホステル、民宿等。

クラブハウス

ゴルフクラブハウス、乗馬クラブハウス等。

デイサービスセンター

老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置にかかわる者を通わせ、同号の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設のこと。

グループホーム

認知症状のある高齢者、知的障害者が少人数で共同生活を送る施設のこと。

まとめ

・建物の種類は、その主な用途によって不動産登記規則第113条と不動産登記事務取扱手順規則第80条で定められた12の基本的なカテゴリーと25の追加カテゴリーに分類されます。

・主な用途が複数ある場合は、例えば「居宅・店舗」といった形で種類が定められます。

・これにより、居住、商業、教育、医療、研究、娯楽などの様々な用途に応じた建物が識別され、適切な登記が行われます。

以上のように、建物種類については、追加も含めて全部で37種類あります。

また簡単に言うと、建物種類については、地目と同様、法律で定められた内容のものしか定められないということがわかります。

土地の地目についても記事を作っていますので、そちらもよろしければご参考ください。