※2025年3月19日更新

こんにちわ。

コマドリです。

不動産取引の重要事項説明の中で「都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の概要」を説明する部分があります。

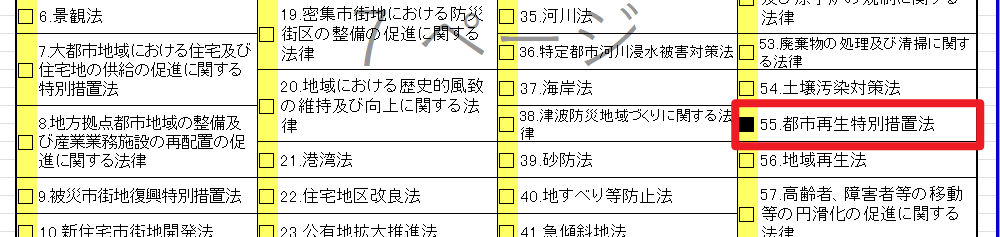

実際に重要事項説明では下記画像の部分にチェックが入っていれば、説明が行われることになります。

全く世間的になじまない言葉で、聞いたことがない人は多いと思います。

ただ、この法律は今の日本の人口減少に伴って成立した法律で、詳しく知ることで、この法律に基づいた各自治体の取り組みに少しでも関心が持てるものになろうかと思います。

この記事ではその「都市再生特別措置法」がどのような法律で、重要事項説明ではどんなことが説明されるのか、について解説したいと思います。

よろしければご参考ください。

都市再生特別措置法とは?

都市再生特別措置法は、急速に進む情報化、国際化、少子高齢化などの社会経済の変化に対して、我が国の都市が十分に対応できていないことを考慮し、これらの変化に対応した都市機能の向上や居住環境の改善(以下「都市の再生」という。)を目指すことを背景に制定され、平成14年施工後、令和になってからも改正をされてきています。

以下は、都市再生特別措置法を重要事項説明で説明するうえで、よく説明がされる部分になり、この記事ではそのことについてまとめてみました。

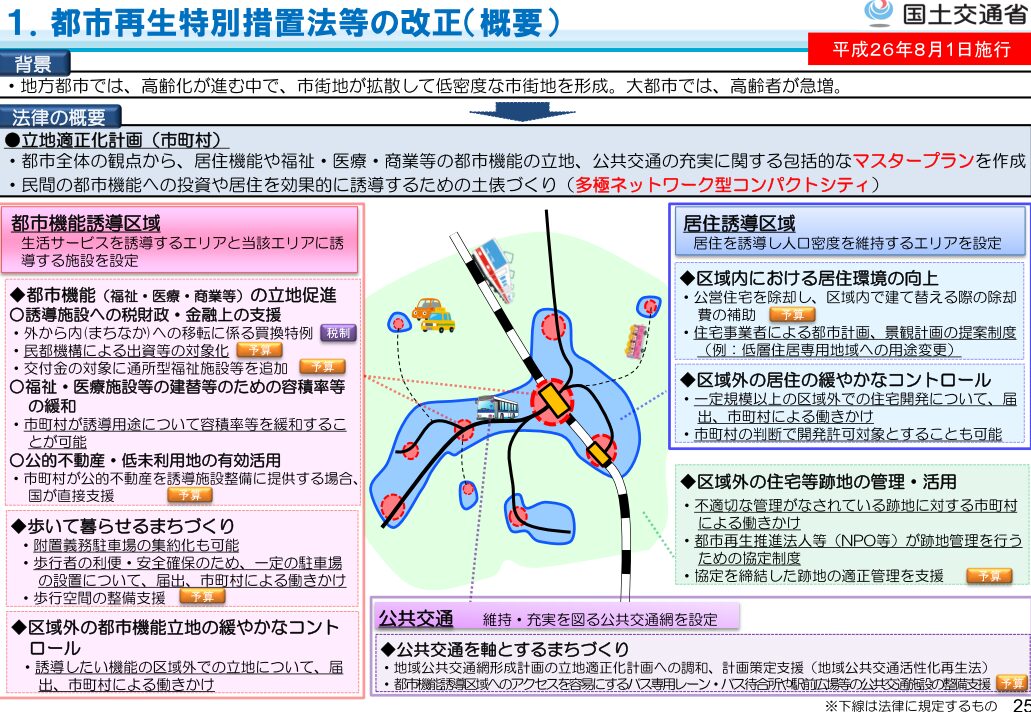

1,立地適正化計画

2,都市機能誘導区域

3,居住誘導区域

この3点をまずは覚えてください。

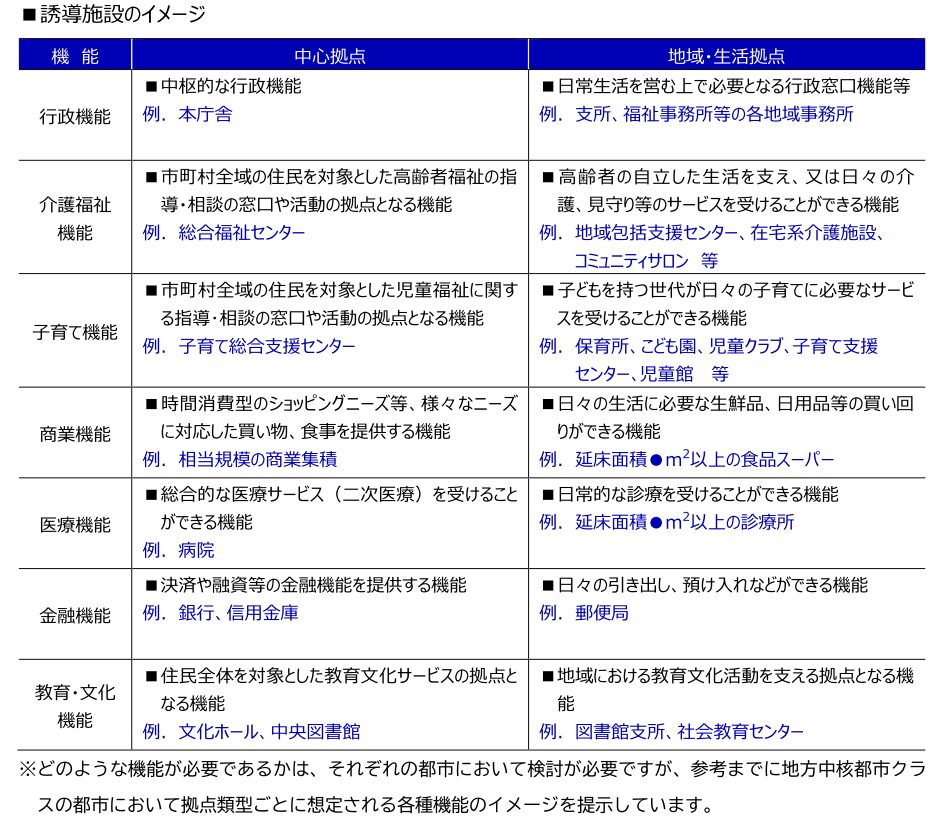

国土交通省HPより。

不動産の重要事項説明と都市再生特別措置法との関係

まず、重要事項説明では、宅地建物取引業法施行令に基づき、立地適正化計画における居住誘導区域外と、都市機能誘導区域外で建築等の届出をする場合についての説明をする必要があります。

立地適正化計画とは何?

まず、立地適正化計画は、日本の多くの都市で指定されています。

立地適正化計画は、都市の持続可能な発展を目指し、居住誘導区域や都市機能誘導区域を設定することで、コンパクトで効率的な都市構造を実現するための計画です。

具体的には、以下のような要素が含まれます。

- 都市機能誘導区域: 都市機能増進施設(医療・福祉・子育て支援・商業施設などの居住者の共同の福祉又は利便のために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの)の立地を誘導するエリアです。

- 居住誘導区域: 一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

立地適正化計画区域内での都市機能誘導区域外や居住誘導区域外にある不動産についても、特定の制限や届出義務がある場合、これらも重要事項説明書に記載されます。

どのような都市で指定されているのか?

この立地適正化計画は、日本の多くの都市で指定されており、インターネットにて、「(各自治体名)立地適正化計画」と調べることで調べることができます。

また、各自治体の担当課に電話や訪問して調べることもできます。

ちなみに、国土交通省のHPの「令和5年都市計画現況調査」では、立地適正化計画を定めている都市は、全国で502の都市で計画をされています。

全国の都市計画区域内にある都市数は全体で997都市あり、半分の都市で立地適正化計画が設定されております。

ちなみに、市街化調整区域では、この立地適正化計画は設定されません。

どのような規制がされているのか?

これらの情報は一例で、立地適正化計画区域に関連する届出制度の概要を示しています。

詳細な手続きや条件については、各自治体の担当課で確認することができます。

以下で説明する規制内容を重要事項説明では話す必要があります。

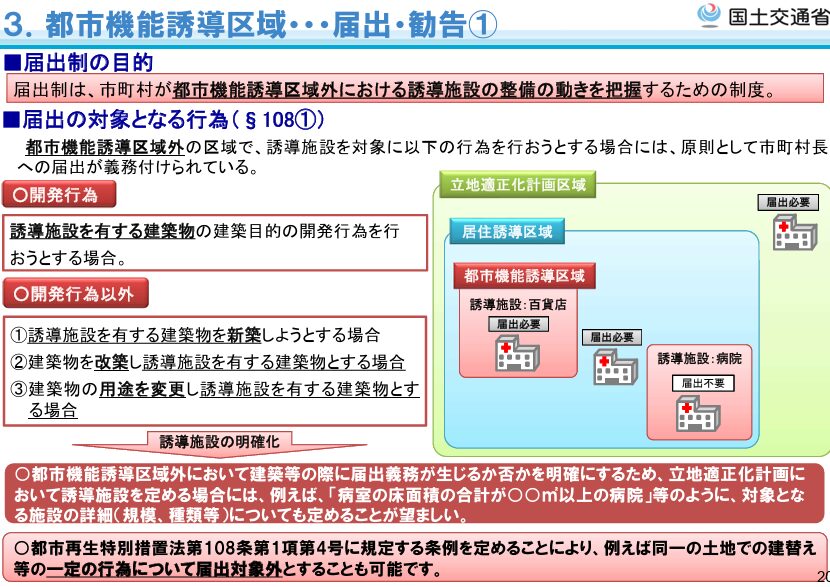

都市誘導区域外での規制内容

「都市機能誘導区域外」で、以下の特定の行為を行う場合、各自治体への届出が必要です。

以下の届出については、開発行為などに着手する30日前までに届け出を行うこととされています。

なお、許可制ではなく、届出義務になるということをお間違いないようにしてください。

ちなみに、下記届出を行ったことで自治体より、是正勧告(工事規模の縮小、工事箇所の変更依頼、工事自体の中止など)を受ける可能性があります。

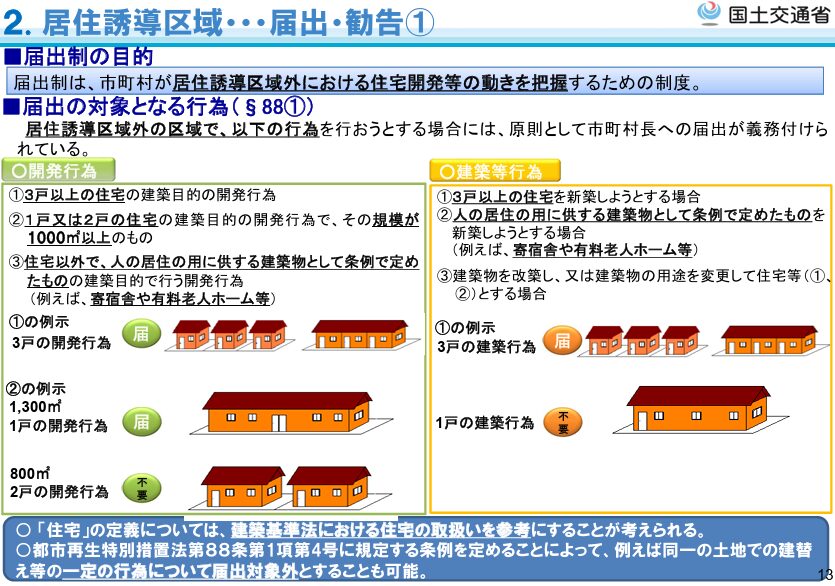

居住誘導区域外での規制内容

「居住誘導区域外」で、以下の特定の行為を行う場合、各自治体への届出が必要です。

以下の届出については、開発行為などに着手する30日前までに届け出を行うこととされています。

なお、許可制ではなく、届出義務になるということをお間違いないようにしてください。

ちなみに、下記届出を行ったことで自治体より、是正勧告(工事自体の中止、工事箇所の変更依頼、規模の縮小依頼など)を受ける可能性もあります。

国土交通省HPより。

誘導施設とは

居住者の福祉や利便性向上に寄与し、都市機能の増進に重要な役割を果たす施設のことをいいます。

つまり、前述したように、都市機能誘導区域外で誘導施設を建築しようとする場合には、届出がいるということをご理解いただければと思います。

誘導施設というのは、以下の一例が参考になります。

この誘導施設は、各自治体により違う場合があるため、詳細には各自治体のHPより確認が必要です。

国土交通省HP 立地適正化計画の手引きより。

まとめ

立地適正化計画というのは、都市再生特別措置法に基づき各自治体が定める計画で、長期的な観点から、人口減少に備えて、都市機能の集約や行政サービスの集約とともに、居住地域もなるべく中心のほうに集約して、今後のインフラ整備問題などに備えたコンパクトシティ化を考えていきたいという思いが乗ったものになります。

現時点では、届出義務のみとなりますので、そこまで不動産売買において影響があるものではありませんが、将来において、コンパクトシティ化のための立地適正化計画でさらに厳しい規制がかけられてもおかしくはないと思います。

ただ、現時点ではこのような少子化対策に向けたコンパクトシティの取り組みを法律を改正してまで、国と各自治体が一緒になって長期的に考えているということをご理解いただければいいかなと思います。

他にも重要事項説明で出てくる言葉のポイントについてまとめた記事を書いていますのでご参考ください。