こんばんわ。

コマドリです。

私たちの日常生活には、さまざまな法律が影響を与えています。

中でも、特定空港周辺特別措置法は、空港近くで生活する人々にとって非常に重要な法律です。

この法律は、航空機の騒音問題に対処し、住民の生活環境を保護するために制定されました。

しかし、その内容は複雑で、一般の方には理解しづらい部分も多いです。

そこで今回は、この法律がどのようなものなのか、そして不動産取引における重要事項説明にどのように関わってくるのかを、わかりやすく解説していきたいと思います。

はじめに

特定空港周辺特別措置法(正式には、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法)は、航空機の騒音問題に対処するために制定された法律です。

(通称では、もっと略して「騒特法」ともいわれています。)

特定空港周辺特別措置法とは?

この法律は、1978年に制定された法律で、成田国際空港の開港後に発生した騒音問題を背景に、空港周辺地域の都市化が進む前に、将来の騒音レベルを予測し、土地利用計画を策定することで、航空機騒音の影響を未然に防ぐことを目的としています。

具体的には、おおむね10年後の騒音状況を見据え、計画的な土地利用を進めることで、住民の生活環境を保護し、地域の振興を図るというものです。

この法律の狙いについては以下のとおりと言われています。

騒特法の狙い

- 騒音障害の未然防止: 都市化が進む空港周辺地域において、騒音障害を事前に防ぐ。

- 適正な土地利用: 土地利用に関する規制・誘導を通じて、適正な土地利用を図る。

- 地域振興: 騒音の影響を受けない施設の整備を通じて、地域の振興を目指す。

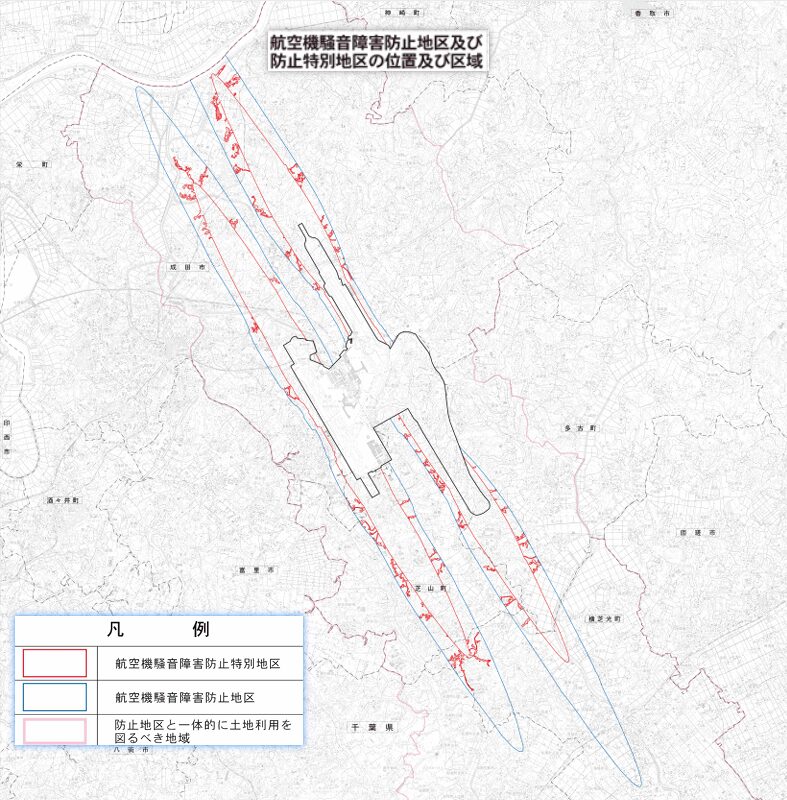

この狙いから、航空機騒音障害防止地区と航空機騒音障害防止特別地区が法律で設定されています。

不動産取引における重要事項説明での説明必要ポイントはどこ?

この特定空港周辺特別措置法は、不動産売買においてはどのような場合に説明が必要なのか、解説します。

まず、宅地建物取引業法施行令より、特定空港周辺特別措置法の第5条第1項及び第2項、第5項に該当する場合に説明が必要になります。

その法第5条第1項、第2項、第5項の内容を要約すると以下の内容です。

航空機騒音障害防止地区内(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)では、学校、病院、住宅などは政令による防音基準を満たす必要があります。

その特別地区では、これらの建築は基本的に禁止されていますが、公益のためと認められれば、例外的に建築が許可されることがあります。

また、既存の建築物の用途変更も同様の規制が適用されます。

つまり、以上のように、航空機騒音障害防止地区内の不動産売買を行う場合に、上記内容を重要事項説明において、建築制限があることを説明する必要があります。

なお、学校、病院、住宅以外の建築物として、他には以下のようなものが対象になります。

- 診療所

- 助産所

- 乳児院

- 保育所

- 障害児入所施設

- 児童発達支援センター

- 児童心理治療施設

- 児童自立支援施設

- 家庭的保育事業

- 小規模保育事業

- 事業所内保育事業を行う施設

- 救護施設

- 更生施設

- 授産施設

- 特別養護老人ホーム

- 障害者支援施設

- 障害福祉サービス事業

- 幼保連携型認定こども園

これらの施設も、航空機騒音障害防止地区内では防音上有効な構造で建築する必要があります。

(宅地建物取引業法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)

宅地建物取引業法施行令第3条第1項第6号

六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)

(航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第5条第1項、第2項、第5項

第五条 航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において次に掲げる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする場合においては、当該建築物は、政令で定めるところにより、防音上有効な構造としなければならない。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校

二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院

三 住宅

四 前三号に掲げる建築物に類する建築物で政令で定めるもの

2 航空機騒音障害防止特別地区内においては、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許可した場合は、この限りでない。

(略)

5 前各項の規定は、建築物の用途を変更して第一項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。

それでは、この航空機騒音障害防止地区等について詳しく書いていきます。

航空機騒音障害防止地区とは?

航空機騒音障害防止地区は、特定の空港周辺地域において、航空機の騒音による障害を未然に防止し、適正な土地利用を図るために設定される区域です。

この地区は、都市計画法に基づき、都市計画区域内で指定されます。

航空機の騒音が著しい影響を及ぼすと予想される地域が対象となり、土地利用に関する規制や誘導が行われます。

具体的には、航空機騒音障害防止地区内では、学校、病院、住宅などの建築物に対して防音上有効な構造が求められます。

※詳しくは前述していますのでそちらをご参考ください。

また、空港周辺地域の主要産業である農林業を積極的に振興し、緑豊かな国際空港都市の形成を図ることも地区指定の狙いとなります。

防音構造の具体的な内容

先ほどから書いている防音基準とは具体的にはどうなのか?について、以下のように定められています。

- 第1種区域:

- W値75以上

- Lden(日中夜間等価騒音レベル)62デシベル以上

- 第2種区域:

- W値90以上

- Lden73デシベル以上

- 第3種区域:

- W値95以上

- Lden76デシベル以上

これらの基準は、航空機の騒音による障害を防止し、また軽減するために設けられています。

W値とは、騒音の大きさを示す指標であり、Ldenは一日のうち異なる時間帯(日中、夕方、夜間)の騒音レベルを平均化したものです。

これらの基準を満たす防音措置が、航空機騒音障害防止地区内での建築物に求められます。

どこで指定されているの?

この航空機騒音障害防止地区というのは、全国で千葉県にのみ指定されています。

具体的に見ていくと、

千葉県成田市、山武市、多吉町、芝山町、横芝光町で指定されています。

※国土交通省HP 令和4年都市計画現況調査より。

もうお分かりかと思いますが、成田空港の周辺地域のみが指定されている状況です。

千葉県庁 「騒特法について」HPより。

航空機騒音障害防止特別地区とは?

航空機騒音障害防止特別地区は、航空機騒音障害防止地区の中でも特に騒音の大きい地域を指し、新たな建築が原則として禁止されている区域です。

この地区は、特定空港の周辺で航空機の騒音による障害を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図るために設定されています。

特別地区内では、以下の建築物の建築が禁止されています。

- 学校

- 病院

- 住宅

- 上記に類する建築物で政令で定めるもの

ただし、都道府県知事が公益上やむを得ないと認める場合や、特別地区以外の地域に建築することが困難または著しく不適当であると認めた場合には、例外的に建築が許可されることがあります。

また、この特別地区についても、航空機騒音障害防止地区の中で指定されるもののため、成田空港周辺の地域でのみ指定されています。

損失の補償制度について

特定空港の設置者(現在、成田国際空港のみ)は、

航空機騒音障害防止特別地区内の土地利用制限による損失に対して、土地の所有者や権原者に補償を行う義務があります。

以下は条文記載内容を少しまとめたものになります。

- 損失補償の義務: 特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特別地区内での土地利用制限により通常生じる損失に対して、補償を行わなければなりません。

- 協議の必要性: 補償に関しては、特定空港の設置者と土地の所有者または権原者との間で協議を行う必要があります。

- 裁決の申請: 協議が成立しない場合、特定空港の設置者または土地の所有者・権原者は、収用委員会に裁決を申請することができます。

具体的な補償内容には以下のようなものが含まれます。

- 移転補償: 土地の所有者がその区域以外の地域に移転する場合、通常生じる損失に対する補償が行われます。

- 土地の買い入れ: 土地の所有者が申し出た場合、特定空港の設置者は時価で土地を買い入れることができます。

- 移転希望者への補償: 特別地区内に現存する住宅等について、移転希望者に対して移転補償及び土地の買い入れが行われます。

- 公共施設への無償使用: 特定空港の設置者が買い入れた土地を地方公共団体が公園広場等に利用する場合、無償で使用させることができます。

- 施設整備への補助: 地方公共団体が航空機騒音による障害の防止に資する施設の整備を行う場合、その経費の一部を補助することができます。

これらの補償内容は、航空機騒音障害防止特別地区内の土地利用制限によって生じる損失を適切に補償し、地域住民の生活環境の保護と地域の振興を図るためのものです。

注意点としては、記載があるように、原則、特別地区内で補償が行われるということをご理解ください。

まとめ

・特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)は、成田空港の騒音問題を背景に、未来の騒音予測に基づく土地利用計画で騒音障害を防ぎ、地域振興を図る法律です。

・不動産取引において、航空機騒音障害防止地区内の物件は政令による防音基準を満たす必要があり、特別地区では建築が原則禁止されており、これらの点を重要事項説明で説明する必要があります。

・特定空港周辺の航空機騒音障害防止特別地区内での土地利用制限による損失は、特定空港の設置者によって補償され、地域住民の生活環境保護と地域振興が図られます。

以上、特定空港周辺特別措置法についてまとめてみました。

読んでもらえればわかりますが、この法律の規制を説明することになる状況はかなり限定的になります。

成田国際空港周辺の不動産を購入しようとする方がいれば、気にしていただいたので良いかなと思います。

他にも不動産取引における重要事項説明において出てくる法律について、重要事項説明ではどのようなポイントを説明する必要があるのか、について解説していますのでご参考ください。